| 区民健康学習会 「認知症」を学ぶ H30.8.24(金) |

|

| 8月24日(金)、区民健康講座が開かれました。 これまでは、生活習慣病の予防についてが主なテーマでしたが、今年度は、もう一つの大きなテーマ「認知症」が取り上げられました。 講師のお話はとても分かりやすく、認知症についての理解が一定深まったように思います。 また、グループでの話し合いでは、 「認知症の方にどんな声かけをしたらいいの?」 「ひょっとしたら、自分も認知症かもしれない。」 など、活発な意見交換がなされました。 今後も継続して考え合い、「地域で支え合う下之郷」にしていきたいものです。 |

|

|

|

|

|

| 認知症サポーター養成講座標準教材より引用 |

|

|

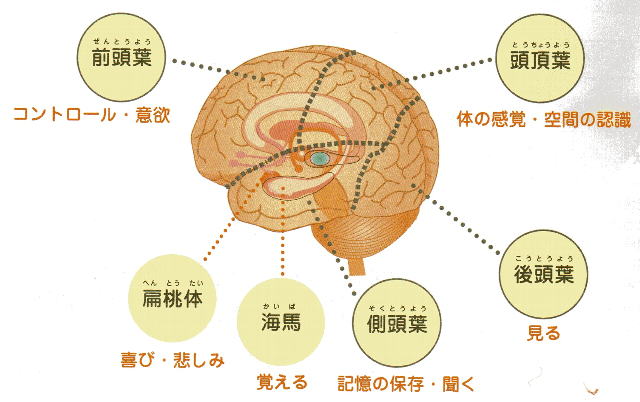

■認知症とは? 認知症とは、いろいろな原因で脳の細胞が死んでしまうことで様々な障害が起こり、それが6ヶ月以上続く状態を言います。 脳細胞がダメージを受ける場所により、障害の様相も違ってきます。 |

|

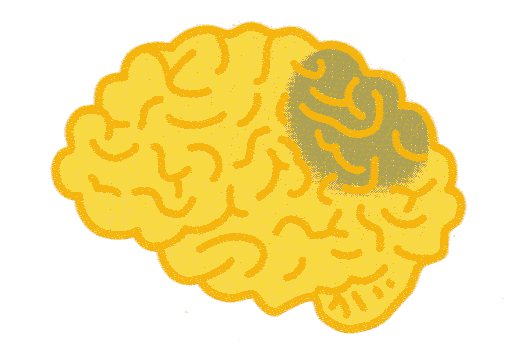

■認知症の種類 ○アルツハイマー病 脳の細胞が死んで萎縮していく ○脳血管性 血管が詰まって、一部の細胞が死ぬ このほか、幻覚を起こす「レビー小体型認知症」や感情のコントロールができなくなる「前頭側頭型認知症」などがあります。 今、急激に増えているのが「アルツハイマー病」によるものです。なぜ増えているかと言うと、アルツハイマー病は、老化とともに生じる病気のため、超高齢化社会では必然的に増えるのです。 |

|

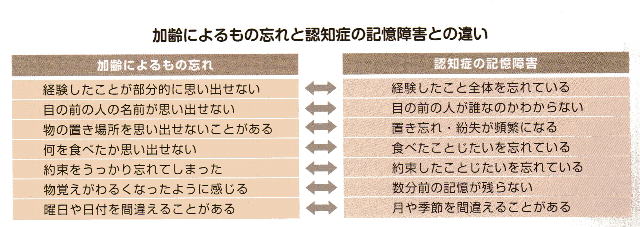

■正常な老化と認知症との違い 老化に伴い、一度にたくさんの情報を捕まえられず、記憶の壺に入れるにも時間がかかります。 一方、認知症になると、「手」そのものが衰えてしまうため、新しいことは記憶できず、記憶の壺にも入れられなくなってしまいます。 |

|

|

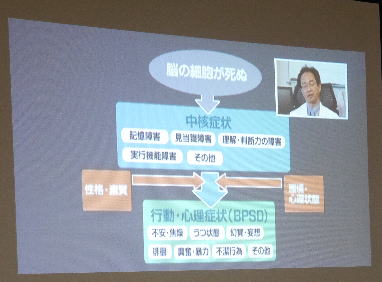

| 中核症状と行動・心理症状 脳細胞が壊れることによって直接起こる症状を「中核症状」と呼び、精神症状や日常生活における行動上の問題が起きてくることを行動・心理症状と呼びます |

|

| 主な中核症状 | 行動心理症状 |

| ○記憶障害 「覚えられない」「すぐ忘れる」など ○見当識障害 道に迷ったり、時間や季節の感覚が薄れます。 ○理解・判断力の障害 考えるスピードが遅くなり、二つ以上のことがうまく処理できなくなります。自販機や全自動の洗濯機などがうまく使えなくなります。 ○実行機能障害 計画を立て、段取りすることができなくなります。 |

○不安・焦燥 ○うつ状態 ○幻覚・妄想 ○徘徊 ○興奮・暴力 ○不潔行為 など |

| 中核症状を治すことは難しいですが、行動・心理症状は、まわりの人の理解と適切な関わり方によって改善することが可能です。 | |

| ◎認知症の人への対応の心得 1驚かせない 2 急がせない 3 自尊心を傷つけない ◎まずは見守る 一定の距離を保ち、さりげなく様子を見守ります ◎余裕をもって対応する 自然な笑顔で応じましょう ◎声をかけるときは一人で 複数で取り囲むと恐怖心をあおりやすいので、できるだけ一人で声をかけます。 ◎後ろから声をかけない 一定の距離で相手の視野に入ったところで声をかけます。 「何かお困りですか?」 「お手伝いしましょうか?」 ◎やさしい口調で 小柄な方の場合は、体を低くして目線を同じ高さにして対応します。 ◎おだやかに、はっきりした話し方で ゆっくり、はっきりと話すように心がけます。 ◎相手の言葉に耳を傾けてゆっくり対応する 相手の言葉をゆっくり聴き、何をしたいのかを相手の言葉を使って 推測・確認していきます。 |

|