| 法養寺遺跡現地説明会 H29.5.27(土) | |

| 甲良町の防災センター建設予定地の発掘調査により、飛鳥時代から奈良時代にかけての遺構が発見されました。 本日、その現地説明会があり、県文化財保護協会の方が詳しく説明してくださいました。 その概要を紹介します。 |

|

|

|

| ■甲良町に人が住み始めたのは? ・縄文時代後期(今から3000~4000年前)の集落跡が小川原遺跡から見つかっている ↓ ・弥生時代の集落跡は見つかっていない(琵琶湖岸には弥生時代の集落あり) ↓ ・古墳時代になるとこの近辺に多数の古墳が作られている(百数十基見つかっている) しかし、本格的な集落跡は見つかっていない ↓ ・7世紀の飛鳥時代になると、尼子・下之郷・法養寺あたりに集落跡が見つかっている ■なぜ、甲良町のあたりは琵琶湖岸に比べて開発が遅れたのか? ・このあたりは扇状地(犬上川の氾濫による土砂で作られた地形)のため、水が溜まりにくく、水が非常に得にくい地域だったから。 飛鳥時代、生活・農業に必要な水を得る水路の掘削技術を持った人々がこの地にやってきて開発を進めた。 そうしてできた集落なのだ。今回の調査で、そのルーツが見える遺構が出た。 |

|

| ■溝の跡 ・幅3~5m、深さ約1mの溝。犬上川から開鑿してきた生活用水の水路。南北に走っている。 |

|

|

|

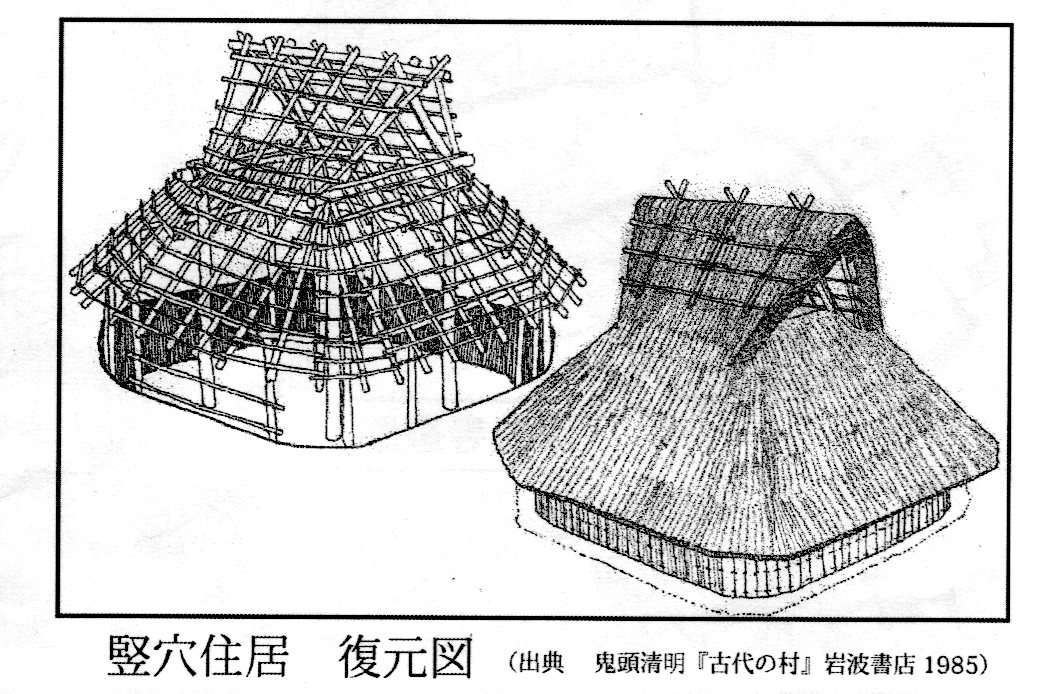

| ■竪穴住居跡 ・大きい方は1辺6m、小さい方は1辺3.5m。先に大きい方の竪穴住居が作られ、その後小さい方が作られた。 |

|

|

|

| ■竪穴住居を支える「支柱穴」 | ■板の壁を建てるために掘られた溝 |

|

|

| ■奈良時代の竪穴住居 四角く掘った穴の中心に柱を立て、回りに壁を立てて、屋根をかけるという形。 |

|

|

|

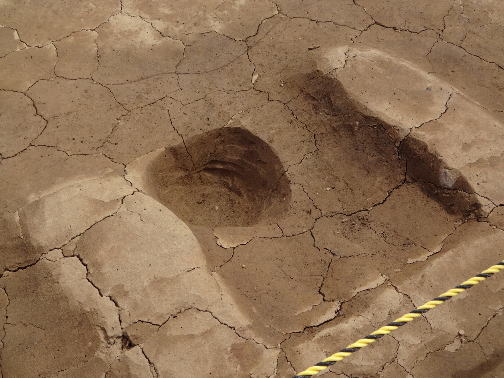

| ■竈(かまど)の跡 ・本来はドーム状だが、天井部分は崩落してしまって、底の部分だけ残っている。上に穴が開いていて、そこに土器を乗せて煮炊きしていた。 この辺を掘っているとたくさんの焼土が出てきた。 |

|

|

|

|

■貯蔵穴 ・食べ物を土器に乗せて、保管しておく穴 |

| ■掘立柱建物 竪穴住居が一度潰れて埋め戻されたあとに建てられた。 柱を等間隔に並べて建てる。今の日本家屋に近い形。 柱の穴が大きいのは、おおよその位置に穴を掘り、実際に柱を立てて 位置を調整していたため。柱そのもの直径は30㎝程度。 掘立柱建物は3棟見つかっている。 |

|

| 出土した遺物 | |

| 神功開寶(初鋳765年 天平神護元年) | 須恵器(すえき) 今の茶碗のようなもの |

|

|

| 土師器(はじき) 煮炊き用の土器 | こんな形で出土する。 |

|

|