| 町民健康講座報告 2015.3.2 |

| メタボはガンより恐ろしい! |

| 先日の区民健康講座で保健師さんから紹介されていた町民健康講座に参加しました。 講師の出浦先生は、最新の医学情報をもとに「メタボはガン以上に恐ろしい。」ということを徹底して話されました。 「メタボ=太りすぎ」ぐらいの認識しか無かった私にとって、出浦先生の話は衝撃でした。そして、「これは、区民の全ての方にもぜひとも知っていただかなくては」と思いました。 講演を聴いて、自分なりに理解したことを以下にまとめてみました。 読んでいただければ、「自分の食生活・ライフスタイルを真剣に見直さなくてはたいへんなことになる」ということがきっと分かっていただけるはずです。 |

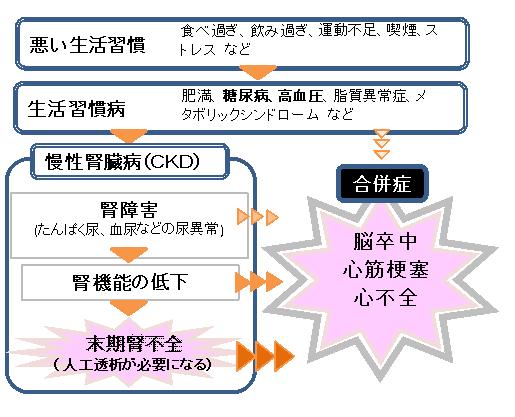

| メタボは五大疾患の元凶である | ||||

|

■メタボは全身の動脈硬化の強力な原因 ・心臓、脳、腎臓という主要臓器が標的になる。 ・一旦動脈硬化になってしまったら、メタボが治ってもその進行は止まら ない。動脈硬化と臓器の障害は進行し続ける。 |

|||

|

■五大疾患の背景にメタボがある ・我が国の主要な死因は、「ガン」・「心血管疾患」・「脳血管疾患」・「肺炎」 この4疾患で全体の66.4%を占める。そこに「認知症」などの精神疾患 も加わり、「五大疾患」となった。 すべて、メタボが関係している。とりわけ心血管疾患、脳血管 疾患は直接の原因である。 |

|||

| ■莫大な医療費 |

|

| ・四大疾患は、「一兆円治療」と言われている。高血圧・慢性腎臓病になると「2兆円」かかっている。 ・慢性透析患者は32万人。その治療だけで1兆7000億円使っている。その経費はすべて国が負担している。 透析患者の中には先天的な体質が原因の方もごくわずかおられる。 しかし、ほとんどは、飲み放題、食べ放題、遊び放題の結果透析患者になっている。 好き放題しておいて、莫大な国費(町費)を使わせているのだ。 ※透析の費用が無料なのは世界中で日本だけ。今後有料化されることは確実だろう、とのこと。 |

|

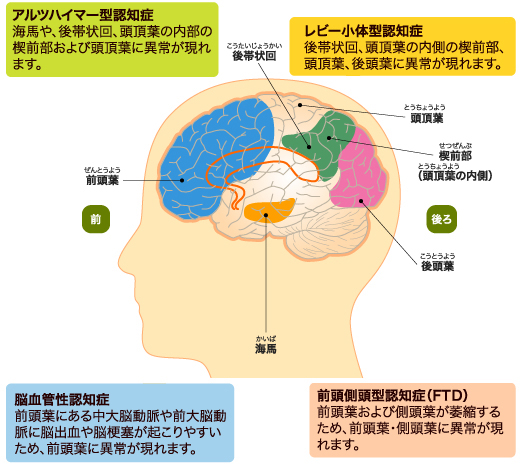

■認知症の背景にもメタボが ・認知症の原因の一つに「脳血管性認知症」がある。 脳出血や脳梗塞に起因するものであり、それはメタボが主原因である。 ◎アルツハイマー型認知症もメタボと関係している。 ・脳に特殊なタンパクが固まるのが「アルツハイマー型」 メタボの場合それが顕著に見られる。 ●メタボの人はそうでない人の2.6倍の割合で 認知症を発症している。 |

| 慢性腎臓病の極めて大きな原因がメタボ | |

|

■腎臓は血管が極めて豊富な臓器 ・腎臓の重さは250g、臓器全体の0.5%に過ぎない。 その腎臓に血液の25%が流れている。腎臓は血管 のかたまりと言える。 ・腎臓は5~10倍の血圧で尿を押し出している。 ・通常の臓器は、80才になっても20代の頃の80%に 劣化するだけ。しかし、腎臓の機能は50%に劣化す る。ただでさえ腎臓は「ふんだりけったり」の状況。 そこに動脈硬化が起きれば「ふんだりけったり」 「殴ったり」なのだ。 |

|

■わずかなたんぱく尿も重大事件 ・微量アルブミン尿のある人は、血管がわずかに傷ん だ状態。 ・いままで「±」と表現され、問題無しとされていた「微量 アルブミン尿」が将来慢性腎不全になり透析療法に 入る可能性が高いことが明らかになった。 将来、腎機能が低下したり、高血圧になったりしなく ても、脳溢血、心筋梗塞、心不全になる確率が非 常に高い。(5倍) ※運動のあとにも一時的にタンパク尿が出ることが ある。これは「生理的タンパク尿」で問題は無い。 微量アルブミン尿が継続的にあるのが危険 1+で絶体絶命。確実に透析に入ることになる |

|

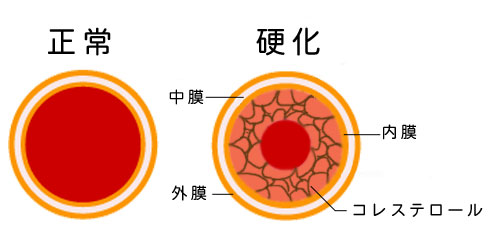

■動脈硬化とは 血管の壁の内側が厚くなり、狭くなり、硬くなる状態、 ■動脈硬化の原因 ・脂質異常 高LDL(悪玉コレステロール)血症状 低HDL(善玉コレステロール:血管に染みこんだLDL を抜き取る)血症 ・高血圧 ・糖尿病 ・高尿酸血症状それらを複数持っている患者が圧倒的 これらのリスクの要因がメタボ! |

| 「肥満」とは | |

定義:脂肪が病的に大量にたまった状態 (脂肪細胞の数が増え、その細胞が大きくなる) BMI25以上を「肥満」という。 腹囲 男性 85㎝以上 ※ BMI=体重÷身長÷身長 女性 90㎝以上 |

|

| ○最も疾病合併率が少ないBMIは 男性 22.2 女性 21.9 |

自分のBMIを計算してみよう→BMI計算 |

| ■肥満の種類 成因による分類 : 単純性肥満(エネルギーの取り過ぎ メタボ) 二次性肥満(ホルモンの病気) 脂肪の分布による分類: 皮下脂肪型肥満 内臓脂肪型肥満(メタボ) |

|

| 「メタボリックシンドローム」とは? | |

|

■メタボリックドミノ ・内臓脂肪型肥満が源流になり、次から次へと動脈硬化性疾患を 形成していく 内臓型脂肪肥満→糖尿病・高血圧・脂質異常症→様々な疾患 ○メタボによって引き起こされる合併症の頻度 (1)高血圧 2.33倍 (2)糖尿病 4~6倍 (3)Ⅲ脂質異常症 1.6倍(6倍近いという報告もある) (4)腎傷害 ①腎機能の低下 2.6倍 ②微量アルブミン尿の発生頻度 1.9倍 ③メタボが進行するほど腎機能の低下速度が速くなる |

| メタボリックシンドロームの概念の理論的背景 | |

| ■脂肪細胞の働き ①糖および脂質を取り込んでエネルギーを蓄積する (体を安全に維持するために) ②いろいろなアディポサイトカイン(整理活性物質)を分泌して様々な代謝(生命現象)を調節 「体全体の生理的な動きをバランスよく動くように調節する」働き |

|

| ■アディポサイトカイン(脂肪細胞から出る生理活性物質) (1)インスリン抵抗性を改善させるアディポサイトカイン【善玉サイトカイン】 ①アディポネクチン ・インスリンの感受性を高めて血糖上昇を抑える。(ブドウ糖が少しでも上がれば反応する) ・動脈壁に働いて動脈硬化の発症を抑える。 ・抗炎症作用もあって、動脈硬化を抑える。 ②レプチン ・食欲抑制作用(脳の食欲中枢に働きかけ、食い過ぎを防ぐ) ・エネルギー消費増強作用→体脂肪減少作用 ★善玉サイトカインは、「正常な小型脂肪細胞から分泌」 (2)インスリン抵抗性を増悪させるアディポサイトカイン【悪玉サイトカイン】 ①TNFα ・血圧上昇 ・直接動脈硬化を進める ②アンジオテンシノーゲン ・血圧上昇 ③PAI-1 ・血栓を作りやすくする→血流を阻害する→動脈硬化を進める ④レジスチン ・血圧上昇 ★悪玉サイトカインは、「肥満の大型細胞から分泌」 |

|

| ■インスリン抵抗性とは ・細胞は、生きてゆくために、またその役割を果たすために、細胞の中にブドウ糖を取り込んでエネルギーを蓄えたりそれを使ったり している。 ・そのためには、ブドウ糖が細胞の中に入らなければならない。 ・そのためには、すい臓から出るホルモンである「インスリン」の助けが必要。 しかし、インスリンが十分にあっても細胞の中にブドウ糖が十分には入れないことがある。この状態を「インスリン抵抗性」と云う。 ブドウ糖が細胞内に入れなければ、ブドウ糖は血液中にあふれて高血糖になる。(日本人の糖尿病の95%がこのパターン) そうすると、すい臓はインスリンをもっと分泌させようとする。そのためインスリン分泌が亢進して「高インスリン血症」となる。 その結果血圧の上昇など様々な病変が発生する。 |

|

| なぜ内臓(腹部)脂肪の過剰がいけないのか? | |

(1)悪玉サイトカインの分泌を増やし、善玉サイトカインの分泌を抑える (2)内臓脂肪は、ここに蓄えられている中性脂肪の代謝(分解や合成)が活発で、その結果、分解産物である遊離脂肪酸やグリセロ ールが肝臓へ流れ込み、これが原因で脂質異常症やインスリン抵抗性や高血糖が生ずる ※皮下脂肪は、肝臓を通らず、全身にばらまかれ消費されてしまうので悪影響をおよぼさない。 |

|

| メタボはすべて自己責任 生活習慣を修正するしかない |

(1)食事 ①食べ過ぎない (「体にいい食べ物」「体に悪い食べ物」は無い。全部少しずつ、バランスよく取るだけでやせる) ②魚と野菜を中心とする食事(地中海食=和食) ③食塩制限 Naは「水」を呼ぶ→血液量が増える→血圧が上がる。塩分を控えれば確実に血圧は下がる。 ※塩分を少し控えても血圧はあまり下がらない。1日5g以下になると一気に血圧は下がる。 ④3食きちんと食べる 2食にすると太るのはなぜか……食べることによってあご、消化器官などでエネルギーが消費されている。(特異動的作用) そのエネルギーが消費されず残ってしまうから。 (2)運動 ○有酸素運動(歩く・走る・泳ぐ) ○1日180分、週6日が望まれる。(週1回程度の運動はほとんど無意味) ○生活をスポーツにする ・例えば、エスカレーターを使わずに歩く、一駅前で降りて歩くなど、楽をしない動き方をする。 |